中國網/中國發展門戶網訊 廣袤的陸域、海域與漫長的海岸線是我國自然資源的關鍵組成部分,海洋和陸地的合理利用與可持續發展對于國家經濟社會發展、生態系統保護具有戰略性意義。目前,對于海域、陸域的可持續利用,主要通過主體功能區及海洋功能區劃實現。其中,主體功能區是面向我國國土空間開發保護的關鍵性制度設計,確定了我國城市化戰略格局、農業戰略格局和生態安全戰略格局,形成了優化開發區域、重點開發區域、限制開發區域和禁止開發區域的空間組織方案。同時,為推進海洋經濟合理有序發展,我國出臺了《全國海洋功能區劃》,形成了港口航運區、漁業資源利用和養護區、礦產資源利用區等十大海洋功能區,為我國經濟和社會發展提供用海保障。但是,海陸兩種國土空間的自然屬性、利用狀況存在天然性區別,同時二者之間又有空間互聯、資源互補、生態互通的特殊聯系。因此,目前在規劃管理邊界、國土空間分類、開發保護戰略、空間規劃安排等方面,陸海發展中仍存在著不對接、不兼容的現象。由此,更進一步產生了海洋環境壓力過大、海洋資源不合理利用等一系列問題。探究陸海統籌視角下海陸功能區的優化發展策略,有助于陸域主體功能區與海洋功能區劃更好地銜接、協調,從而緩和陸海關系,促進我國生態環境保護與藍色經濟發展。

現有研究中主要基于經濟產業功能及生態環境功能兩大導向,探究海陸功能分區的銜接與協調發展問題。許學工等從海陸一體化的視角對于國土功能區進行劃分,將研究區劃分為不同的開發與保護功能區,從而分區跨海岸線聯通陸海。鮑捷等基于地理學視角,構建了海陸生態環境子系統、海陸經濟子系統、海陸社會子系統、海陸之間社會-經濟-生態子系統四大系統,通過以上系統的統籌,優化功能區劃,促進海陸空間結構融合。李修頡等根據陸海國土空間各分區的實際情況,提出分級分區的管控原則以統籌陸海國土空間開發保護活動。經濟方面,王磊認為,海陸交匯面經濟發展問題應從“二元經濟一體化”角度入手,促進要素、功能及優勢之間的相互匹配,改變“各自為戰”的局面,消除傳統的海洋經濟戰略和濱海陸域經濟戰略存在著相互割裂和離散的弊端。張世英等基于海洋經濟與陸域經濟的投入產出關聯關系,認為加強海洋經濟與陸域經濟之間的關聯發展十分必要。欒維新亦認為,在基于海洋產業結構演變規律特殊性的基礎上,以海岸帶為重點加強海陸產業的聯系、促進海陸經濟共同發展至關重要。生態方面,姚瑞華等基于陸海統籌原則,提出了海洋生態環境管理分區、陸海協同排放管控制度、海洋生態監管制度等重點任務。李加林等亦認為,需要從由陸向海、陸海交互、由海向陸三大角度出發,實現區域陸海統籌生態管理戰略。

基于以上,本文提出,基于陸海統籌視角,以海陸交匯面為海陸功能互動的重要樞紐,探究海陸功能區劃銜接協調在自然生態、經濟產業、國土安全方面的現狀與存在問題,進而提出海陸功能分區銜接協調的優化發展戰略。亦即,強調陸海關聯交互關系為科學發展原則,形成海陸聯動、共同發展的戰略路徑,從而適應國家安全需要,充分發揮海洋國土作為經濟空間、戰略通道、資源基地、安全屏障的重要作用,同時促進海陸資源開發、經濟發展和環境保護,提高海陸協同發展水平。

理論框架

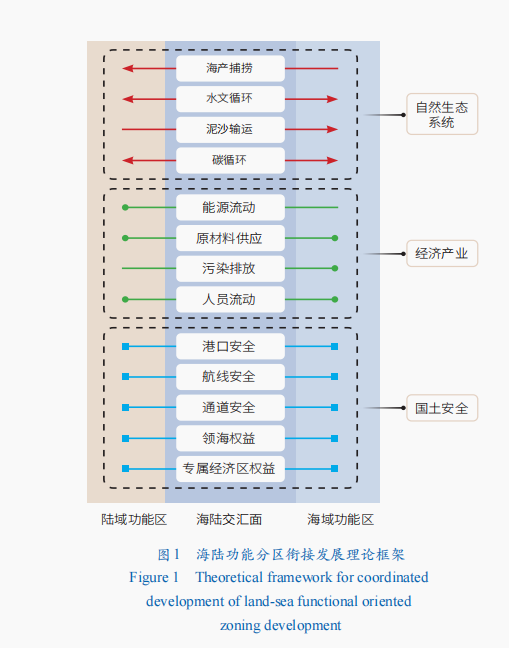

陸地與海洋是海陸功能分區的空間載體,而海陸之間的資源流動、交通連接、產業互動等過程,又最為頻繁地發生在海陸交匯面這一區域。本文以海陸交匯面為空間樞紐,海洋、陸地兩大子系統為空間載體,構建海陸功能分區銜接發展理論框架(圖1)。

海陸交匯面的3個方面

根據經濟社會發展的不同方面,在海陸交匯面這一區域,海陸之間的有機聯系主要表現在自然生態系統、經濟產業、國土安全3個方面。

自然生態系統。自然生態系統是陸海統籌的自然地理基礎,其主要考慮海陸之間密切的生態聯系,強調海洋與陸地系統之間的連續性與依存關系及海洋與陸地生態系統之間的相互作用,防止其中一方過度開發對于海陸之間生態平衡的壓力。這一系統中,海陸之間通過海產捕撈、水文循環、泥沙輸運、碳循環等形式進行物質交換。

經濟產業。經濟產業是陸域、海域功能區的重要組成部分,強調海洋經濟與陸地經濟之間的密切關聯,依托資源優化配置及產業鏈優化,提升海陸之間產業的互補性與協調性,進而促進陸域、海域功能區的協調與可持續發展,這一過程中,海陸交匯面主要發生能源流動、原材料供應、污染排放、人員流動等活動。

國土安全。國土安全主要關注海陸交界、戰略通道、海洋資源、領海、港口、邊境等的綜合管理,確保其安全性與可控性,是海陸功能區各功能正常運轉的戰略前提。這一過程中,海陸交匯面的海陸互動主要涉及港口安全、航線安全、通道安全、領海權益、專屬經濟區權益等要素。

海陸交匯面3個方面之間的關系

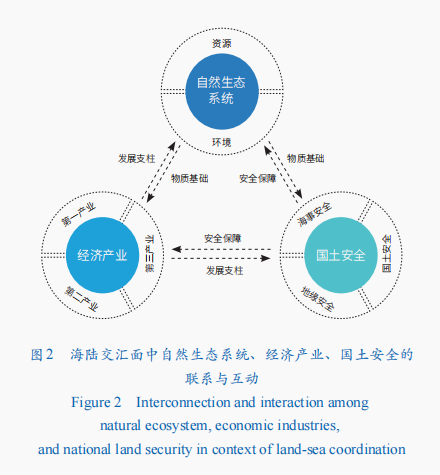

海陸交匯面涉及的自然生態系統、經濟產業、國土安全三者之間關系,以及各方面涉及的關鍵要素如圖2所示。

自然生態系統。自然生態系統為經濟產業發展提供了必要的原材共享空間料、能源等物質基礎,是經濟產業穩定發展的重要前提。自然生態系統同時是國土的重要組成部分,包括水源、土壤、森林、礦產等,以上戰略資源對于國家基礎設施建設、生產活動開展至關重要。自然生態系統以資源與環境兩大要素為主要組成部分。資源方面,要重點推進海陸交匯面資源管理體系的發展與完善,控制當地城市開發、臨海工業等經濟活動強度,推動海洋資源可持續利用。環境方面,需要繼續加強環境保護陸海聯動機制,對于主要污染物進行嚴格監測與治理,持續推進海陸交匯面生態環境向好發展。

經濟產業。經濟產業是自然資源的主要開發利用去向,涉及能源、礦產、水資源等,亦是清潔能源等環境友好型產業的發展基石。同時,經濟產業關系著國家的發展繁榮,關系著國土安全與穩定。經濟產業推動下的基礎設施建設與技術創新,是國土安全的重要支柱。經濟產業以第一、第二、第三產業為基本構成要素。現階段,我國海洋產業呈現以海洋第三產業為主、海洋第二產業為輔、海洋第一產業為重要組成部分的結構;下一步,需要以我國三大海洋經濟圈為重點,提升第一產業穩定性、第二產業結構韌性與第三產業帶動能力。

國土安全。國土安全是邊境地區資源環境的安全保障,亦是產1對1教學業鏈穩定運轉的重要前提,而國土本身,同時涉及陸地與海洋兩個空間。其中,陸域安全主要指領土的完整性、領土領空不受侵犯。海域安全則較為復雜,涉及內水、領海、毗連區、專屬經濟區等不同的海域權益范圍,同時亦涉及爭議海域、爭議島嶼等特殊地域。此外,由于海域本身承擔著內通外聯的關鍵屬性,其資源開發、權屬劃分、地緣戰略屬性等特征對于國家主權完整、交通貿易安全、戰略物資供應至關重要。現階段,我國海洋權益中的“剩余權利”有待進一步明確與完善,關鍵性海運通道安全及航線安全亦需進一步關注。

我國現階段海陸交匯面銜接協調功能的特征與問題

自然生態系統

資源管理體系相對完備,但資源潛力未充分發揮

我國擁有漫長的海岸線與廣闊海域,為沿海、近海地帶經濟活動提供了豐富的機遇與發展潛力。海陸交匯面作為海洋與陸地交互作用最顯著的區域,亦是“社會-生態系統”的重要組成部分。海陸交匯面的土地資源配置,成為我國經濟由陸域向海洋戰略推進的關鍵。目前,基于《中華人民共和國海洋環境保護法》《中華人民共和國海域使用管理法》《中華人民共和國海島保護法》等法律法規,我國海岸帶的管理監測、海域資源利用、海島資源利用等方面形成了較為完備的體系,從而協同推進海岸帶的生態環境保護、資源合理利用及可持續發展。同時,我國多地亦結合當地實際情況,形成了多樣化的管理框架與因地制宜的創新性探索。例如,廣東省于2021年7月出臺了《海岸線占補實施辦法(試行)》,對于海岸線占補制度的建立、實施、監管流程進行了明確與強化。通過海岸線占用行為貨幣化,形成了生態產品價值實現機制,促進省內不同地區之間的資金流動,提升了岸線修復行為的可行性。湛江市雷州市調風鎮坎園村、卜昌村周邊海域海岸線占補指標的成功出讓也成為我國首宗海岸線占補指標交易,是對于海岸線生態價值與資源價值的成功探索。

但是,由于城鎮建設用地、港口碼頭、臨海工業等岸線開發利用活動的建設,原有岸線收縮,海陸交匯面的土地資源、漁業資源面臨嚴重壓力。開發活動集中在近岸海域,近岸過度開發問題突出,深遠海開發不足問題需要重視。海岸線內側的沿海城市與海岸線外側的近岸海域是陸海統籌中最直接的陸海關系,人類社會的主要開發活動也高度集中于這一區域,從而形成了近岸海域與深遠海開發不平衡、利用不平衡、發展不平衡的局面。這一背景下,形成了大規模的港口建設、蓬勃的沿海旅游、集中的漁業資源開發,環境壓力巨大。同時,由于深遠海域水深大、氣象條件多變、技術難度高,深遠海域資源開發利用不足。深遠海域的資源潛力因此未能得到充分發揮,深遠海可持續、多樣化開發程度有限。

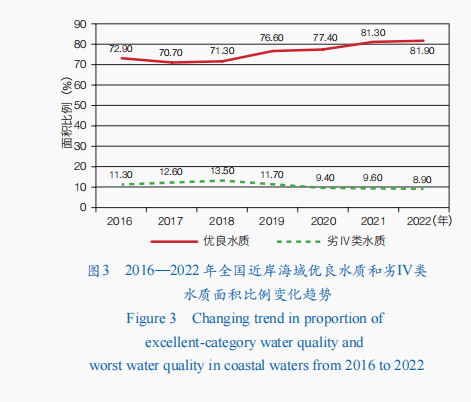

海陸交匯面環境整體改善,但沿海生態環境壓力不可忽視

強化陸海聯動機制,是海岸帶管理、海洋生態環境保護的關鍵前提。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,“探索建立沿海、流域、海域協同一體的綜合治理體系”“打造可持續海洋生態環境”,這為海洋環境保護提供了關鍵原則。同時,受益于我國在海洋環境保護、水污染治理等方面的積極舉措,我國海陸交匯面海洋環境不斷改善。根據《中國海洋生態環境狀況公報》數據,2016—2022年,我國近岸海域中優良水質海域面積比例整體呈現上升趨勢,而劣Ⅳ類水質海域面積比例整體下降(圖3)。2023年10月24日,十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過了新修訂的《中華人民共和國海洋環境保護法》,并于2024年1月1日起正式施行。該法進一步強化了陸源污染物污染、工程建設項目污染、廢棄物傾倒污染、船舶及有關作業活動污染等4類主要污染類型的防治措施,對于河流污染防治、廢水排放控制、固體廢物管理等方面提出了明確的規范與管理措施,以維護海洋環境、促進可持續發展。《中華人民共和國海洋環境保護法》的修訂,強調了流域與海域生態系統同步管控與治理,強化了對于海洋污染管控的整體性管理。在此基礎上形成陸海統籌的管理體系,海陸制度銜接協調進一步加強。

但是,現階段,我國沿海發展對海洋的污染排放與生態干擾仍較為嚴重,近岸海域水質惡化趨勢尚未得到遏制,生態系統受影響頻繁,赤潮、綠潮等海洋生態災害頻發。海域污染中,約80%來自陸地,涉及了水污染、垃圾污染等。城市群擴張、工業增長、人口增加對于水資源及生態環境帶來許多壓力,這一現象在涉海區域更為典型與突出。我國目前有北部、中部和南部三大海洋經濟圈,分別與京津冀、長三角和粵港澳大灣區三大國家級城市群地理空間上具有重合性。而上述三大城市群又是我國人口密度最高、外來人口規模最多、人員交往最頻繁的3個城市群,且人口集聚態勢強勁。經濟、產業、人口的高度集聚給區域生態環境帶來了極大的壓力,而海陸交匯面更是生態環境壓力集中的關鍵區域。以長江經濟帶為例,長江經濟帶排放出超過全國半數的廢水和1/3的廢氣廢物。廢水中含有工業、農業、城市生活污水,涉及有機物、重金屬、氮、磷等污染物,以上污染物向海洋的排放往往導致水體的富營養化、藻類過度繁殖,形成赤潮、綠潮等海洋生態災害。《2022年中國海洋生態環境狀況公報》數據顯示,2022年,我國海域赤潮67次,累計面積3 328平方千米,涉及面積超100平方千米省份12個。廢氣中的二氧化硫、氮氧化物等大氣污染物通過大氣降水沉降至海洋中,導致海水酸化及海洋生態系統破壞,對于珊瑚礁、貝類等形成危害。工業廢物中含有的有毒有害物質通過江河入海,亦會對海底沉積物及海洋生物形成污染。

經濟產業

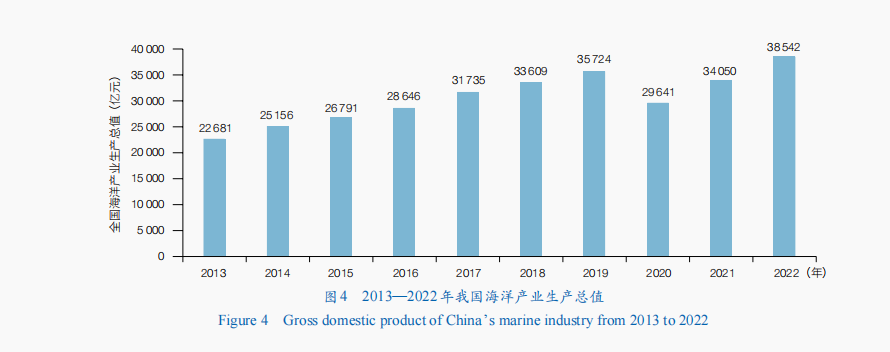

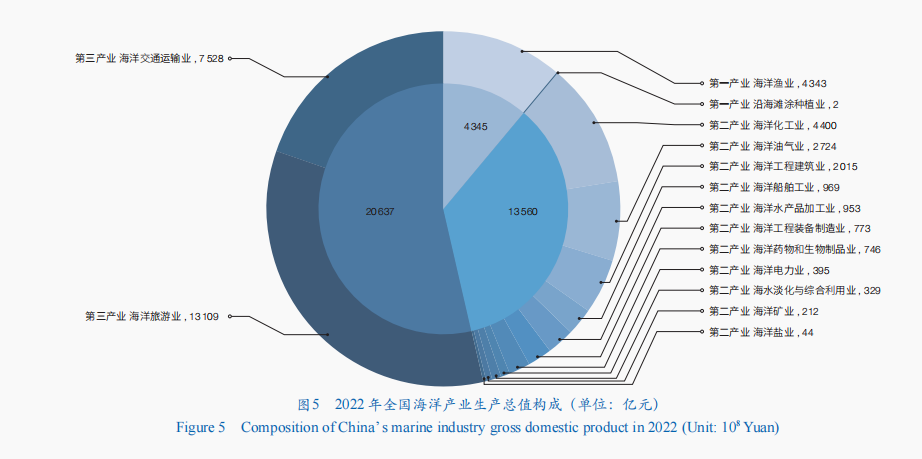

根據《中國海洋經濟統計公報》的相關數據,2013—2022年我國海洋相關產業取得了長足發展(圖4)。尤其在2013—2019年,海洋相關產業生產總值連年上升。從總量來看,2022年,我國海洋小樹屋經濟平穩增長。2022年全國海洋生產總值38 542億元,比上年增長13.19%。三大產業中,第一產業生產總值4 345億元,第二產業生產總值13 560億元,第三產業生產總值20 637億元(圖5)。近年,海洋相關產業發展增速放緩,亟須發展新業態、發掘新產能,推動海洋經濟邁上新臺階。

第一產業在海洋產業中發揮基礎性作用,生產方式有待更新升級

2022年,我國海洋產業中,涉及第一產業生產總值4 345億元,在我國海洋產業生產總值中占據21.05%,表明了農業產業在海洋經濟發展中的基礎性作用。細分產業主要涉及海洋漁業、沿海灘涂種植業。其中海洋漁業在海洋產業中占據重要地位,其生產總值達到4 343億元,占到第一產業生產總值的99.95%,增速達到4.4%,其發展態勢相對平穩。但是,目前仍存在養殖方式傳統、捕撈技術及設施落后、加工基礎薄弱、合作形式單一、安全生產與管理意識不強等問題,從而造成漁業產業穩定性不足、安全事故散發易發的特點。另外,沿海灘涂種植業生產總值2億元,增速–1.8%。

第二產業中,清潔能源領域進展突出,但產業結構韌性不足

2022年,我國海洋產業中的第二產業生產總值為13 560億元,表明了工業在海洋經濟發展中的顯著地位,細分產業主要涉及海洋工程建筑業、海洋水產品加工業、海洋工程裝備制造業等行業。目前,我國海洋經濟第二產業呈現“二一一”的產業結構特征,其中,油礦產品的開發占據第二產業產值的一半,海洋工程建筑業、海洋船舶工業、海洋水產品加工業占據第二產業產值的1/4,其余的1/4產值由另外6個規模較小的行業構成。具體而言,海洋化工業及海洋油氣業生產總值占海洋經濟第二產業生產總值的52.54%,在海洋經濟第二產業中占據主導地位。其次,海洋工程建筑業、海洋船舶工業、海洋水產品加工業占海洋經濟第二產業生產總值的29.03%,是海洋經濟第二產業的重要組成部分。其訪談余包括海洋工程裝備制造業、海洋藥物和生物制品業、海洋電力業等在內的六大行業,共占產值的18.43%。

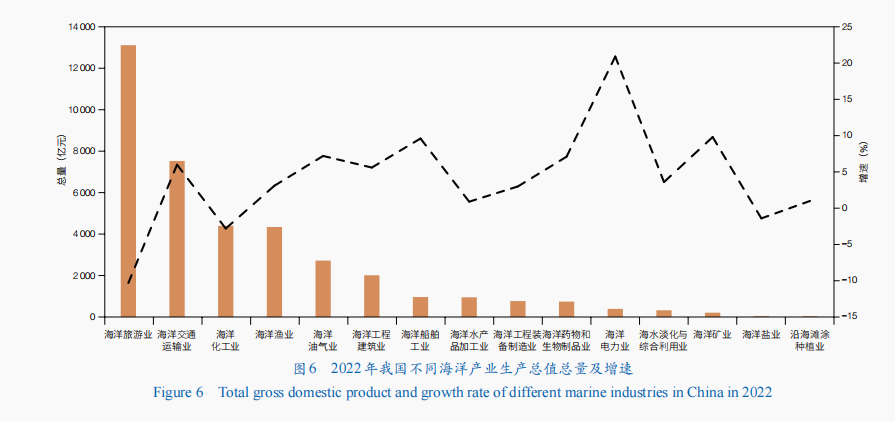

從增速來看,增速較高的行業涉及海洋電力業、海洋礦業、海洋船舶工業、海洋油氣業等行業(圖6),其中最為突出的為海洋電力業。2022年,我國海洋電力業生產總值395億元,比上年增長20.9%,在短期內取得了顯著發展。《2030年前碳達峰行動方案》提出,堅持陸海并重,推動風電協調快速發展,完善海上風電產業鏈,鼓勵建設海上風電基地。在碳達峰相關政策推動下,我國“海上風電+”產業獲得了較為快速的發展。“海上風電+”是清潔能源領域的創新思維,通過多產業、多技術的綜合性、創新性整合,推動海上風電產業的可持續發展,能夠更進一步推進綠色能源發展與環境保護,以構建更加可持續的工業體系。“海上風電+”的發展思路下,“海上風電+海洋牧場”“海上風電+儲能技術”等能源系統新業態在我國先后出現。目前,我國已有山東昌邑海洋牧場與三峽300 MW海上風電融合試驗示范項目、萊州海上風電與海洋牧場融合發展研究試驗項目、華電新能廣東陽江青洲三500 MW海上風電項目、廣東陽江海上風電儲能科技示范項目等“海上風電+”項目建成投產,從而實現對于海洋資源的多元化利用,提高海洋活動的經濟效益。海洋船舶工業發展亦較為迅速,2022年生產總值969億元,比上年增長9.6%。根據國際航運論壇數據,2023年,我國船東擁有的船隊規模達到2.492億總噸,從總噸上成為世界最大船東國,也標志著我國海運保障物資運輸能力和供應鏈穩定性的進一步提升。

但需要注意的是,目前我國海洋經濟第二產業總量中對于油礦資源開采的依賴性較高,海洋經濟可持續性與韌性不足。缺乏多元化的第二產業結構,一旦受到國際市場、技術變革或政策調整的沖擊,經濟總量將會在短時間內坍縮。同時,以上行業主要依賴的石油、天然氣和特定的化學物質海洋資源有限,過度開發可能導致資源枯竭,形成生態環境壓力。此外,海洋化工業及海洋油氣業的開發通常伴隨環境污染及生態系統破壞風險,油氣勘探、化工產品制備存在著有毒有害物質泄露、廢水排放等問題,可能對海洋生態產生不可逆的負面影響,同時危害到漁業、灘涂種植業等第一產業發展。

第三產業中,交通運輸業增長平穩,海洋旅游業帶動能力不足

2022年,我國海洋產業中涉及第三產業生產總值20 637億元,占2022年海洋產業生產總值的53.54%,表明了服務業在海洋經濟產業發展中的主導作用,反映了我國海洋經濟綜合化、多元化的發展方向。具體海洋產業中,細分產業主要涉及海洋旅游業、海洋交通運輸業兩大服務性產業。其中,海洋交通運輸業增速為6%,實現了較為平穩的增長。交通基礎設施的建設對于區域經濟增長有重要影響。海陸聯動中,交通基礎設施建設同樣發揮著重要作用。對于跨海大橋、海底隧道等基礎設施而言,其建設有效連接了原本被水域阻隔的陸地,提升了不同地點之間交通的便利性,從而進一步促進人流、物流、資金流等要素的運輸。在此基礎上,受到跨海大橋連接的陸地,其區位優勢顯著提升。以連接寧波會議室出租、舟山兩地的舟山跨海大橋為例,全長48.16千米的跨海大橋的建設改變了舟山原本一水相隔、孤懸海外的地理區位,同時進一步加強了舟山周邊的海島、海港區位優勢。

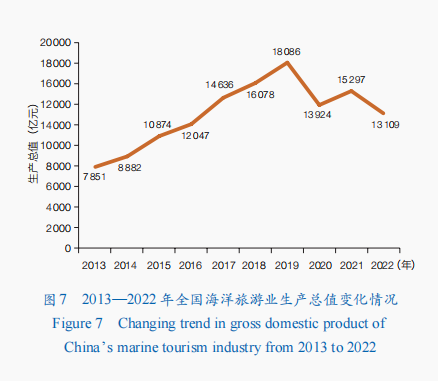

但是,海洋旅游業在近年發展態勢不佳。2013—2019年,我國海洋旅游業生產總值連續7年穩定增長,但2020年以來顯著下跌(圖7)。受疫情影響,2022年海洋旅游業增速為–10.3%。與此同時,我國郵海洋旅游業亦存在著產業鏈不健全、宣傳力度有限、基礎設施與配套設施不完善、生態保護機制不健全、產品單一、人才匱乏的問題,對于地區經濟發展帶動能力不足。

國土安全

海事安全中的非傳統安全因素對于我國貨船遠洋航運構成了嚴重威脅

我國60%以上的貿易額均來自海洋運輸,其是連接我國與其他國家的紐帶。2015年以來,我國航運業發展迅速,尤其是在干散貨和集裝箱船領域。截至2023年8月12日,中國已成為世界最大船東國,持有的船隊規模達2.492億噸,市場占比額15.9%。可以說,海事安全在我國國際貿易與海上運輸中占據了重要的地位。然而,海盜活動、天氣與氣象條件、導航障礙、船只技術故障、船只碰撞、火災等因素對海上運輸安全構成了顯著威脅。其中,天氣與氣象條件、導航障礙、船只技術故障等傳統性安全因素,易于分析、判斷、預測與處理,可通過提升相關技術水平、對船員進行專業培訓等措施,降低事故概率,保障船只安全性。然而,海事安全中的關鍵性非傳統安全因素——海盜行為,其發生與演變過程則更加動態化、復雜化。因其本質上是逐利的犯罪行為,不會隨技術進步、社會發展、文明進步而消失。正如Swope所言,海洋是人類社會違法犯罪行為的避難所。或者說,海盜行為是陸地綁架和暴力的延伸。

目前,我國貨船在海洋運輸中的安全局勢不容樂觀。2014—2021年,我國貨船在海外遇襲數量連續8年上升,涉及船只類型復雜多變。以幾內亞灣為例,由于其關鍵的地緣戰略地位及重要的能源供應角色,幾內亞灣內沿岸國依賴海上運輸與外界進行經濟與貿易交流。然而,其灣區內的海盜行為在過去25年內快速上升,且已從機會主義性質的海上搶劫發展成為高度暴力性及有組織性的復雜犯罪行為。活躍的海盜行為使幾內亞灣成為了國際危機組織(ICG)所描述的“新危險區”。新時代下,海盜行為已成為一個重要的區域不安全問題,威脅著區域發展、國家穩定。近年,在中國貨船的遠洋航運過程中,幾內亞灣成為貨船遇襲最頻繁、遭遇暴力性最強、遇襲位置覆蓋最為廣泛、襲擊成功率最高的區域。2019—2021年,中國貨船在幾內亞灣遭遇海盜襲擊8次,其中5次遭到海盜登船。在登船事件中,半數以上又發生綁架、劫持等惡性事件,導致船只與貨品失去控制、船員安全受到威脅。

向海拓展是我國發展的關鍵,保障海洋權益對于對外貿易、能源安全、軟實力提升至關重要

由內陸走向海洋,由海洋走向世界,是向海之路,是一個國家發展的重要途徑。而領海的完整性或說海洋權益的爭取,對于國家對外貿易、能源安全、軟實力及國際影響力至關重要。海洋權益的爭取主要圍繞《聯合國海洋法公約》中未明文規定或禁止的權利,即“剩余權利”。目前,我國對于“剩余權利”的爭取重點主要在于海洋劃界問題及其衍生出的島嶼主權爭端問題。

我國南海問題是海洋劃界中的關鍵問題,其主要涉及南海諸島主權爭端,以及北部灣邊界的劃分。其中又以北部灣海域涉及的中越海疆爭端最為復雜。北部灣是中越權益主張的重疊區,劃分領海、專屬經濟區和大陸架存在一定爭議。2004年6月30日,中越兩國達成《中華人民共和國和越南社會主義共和國關于兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定》,《中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府北部灣漁業合作協定》亦同時生效。中越兩國通過和平方式解決了領土邊界糾紛,對于亞太地區和平穩定及中越友好發展具有積極意義。2024年3月4日,我國根據1992年2月25日《中華人民共和國領海及毗連區法》,科學劃定了北部灣北部領海基線,進一步明確了我國12海里領海界限,對于我國維護海洋權益、促進國際合作至關重要。但與此同時,南海問題中,越南、菲律賓、馬來西亞、文萊對南海諸島仍有大量非法主權主張,并非法進行填海造陸、油氣資源開采等活動,影響我國在南海的資源開發及其他經濟活動開展,亟須我國基于堅定主權立場,與其他東南亞國家進行定期雙邊或多邊協商談判,實現南海開發問題的合作共贏局面。

“馬六甲困境”仍是我國地緣政治和經濟安全中的重要風險因素

我國對于石油、天然氣等能源資源和鐵礦石等重要原材料的依賴程度較高。這些資源的大部分需求需要通過海上運輸從世界各地進口。每年有超過60 000艘300總噸的船只通過馬六甲海峽,包括大量從中東向中國、日本和其他目的地運輸石油的油輪。2017年,我國超過美國成為世界上最大的石油進口國。2018年,我國約70%的石油需要通過進口滿足。目前,我國84%的石油必須通過馬六甲海峽運輸。從地緣安全的視角看,這一海上通道對于我國地緣安全形勢十分關鍵。

目前,雖然我國積極尋求包括中緬油氣管道、中亞油氣管道在內的能源進口通道的多元化,但是馬六甲海峽對于我國能源供應的重要地位仍然不可忽視。目前,通過中亞油氣管道、中緬油氣管道向我國運輸的石油分別達日均40萬桶和42萬桶,而通過海運通道向我國運輸的石油達日均650萬桶。可以說,“馬六甲困境”仍將在目前和未來相當長一段時間繼續存在,其帶來的地緣政治與經濟風險亦不可忽視。一旦海峽受緊張局勢影響而導致航運障礙,我國的海洋利益及戰略安全將直接受到威脅。

我國海陸交匯面銜接協調功能提升的重點建設任務與發展路徑

形成海洋經濟發展總體布局

基于現有的北部海洋經濟圈、東部海洋經濟圈與南部海洋經濟圈,結合地區資源稟賦與經濟水平,形成地區海洋經濟重點發展導向,針對海洋能源產業、海洋生物醫藥、海洋裝備制造等市場需求高、環境友好的高附加值產業出臺相應補貼與幫扶政策,推動地區性特色海洋產業集群發展壯大,并在此基礎上形成一批藍色經濟引領示范區。同時,突出新時期深遠海海區在海洋主體功能區劃中的關鍵性地位,明確深遠海的資源稟賦與開發利用潛力,充分釋放海向新質生產力,帶動全產業鏈要素發展。充分發揮海洋電力業環境友好、多樣化能源供應的重要作用,促進“海上風電+海洋牧場”“海上風電+儲能技術”“海上風電+深海礦產開發”“海上風電+Power-to-X技術”等“海上風電+”新業態發展,進而由海向陸推動風力發電設備制造、風電設備零部件供應、海上風電平臺建造、風電項目運營開發、風電設備技術服務等全產業鏈要素發展壯大。

推動海洋資源利用與生態環境保護

推動東南沿海海洋資源在碳達峰、碳中和中發揮重要作用,彌合碳排放與碳封存在地理區位上的不匹配性。京津冀、長三角、珠三角等海洋經濟圈是碳排放的重要源地,亦是海洋經濟及相關高新技術產業的重要集聚地,利用其經濟技術優勢,推動沿海重要城市群碳捕集、碳利用、碳封存相關技術及企業的快速發展,從而以海洋資源帶動陸向生態環境保護,緩和經濟人口集聚對于自然環境造成的壓力。進一步明確海陸交匯面在緩和由陸向海環境壓力方面的重要作用。尤其是京津冀、珠三角、長三角三大經濟區域,需基于海陸交匯面處理好其經濟產業高度集中與近岸海域污染排放突出之間的關系。在新修訂的《中華人民共和國海洋環境保護法》總體框架下,建立跨區域合作機制,針對海陸交匯面生態環境保護進行信息共享、資源共享,建立跨區域、跨部門的污染源、污染物動態監測網絡,確保治理措施的及時性、有效性。同時,進一步推動海陸交匯面高污染、高耗能企業的轉型、搬遷、升級,最大程度減輕海洋生態環境的陸源壓力。

重視海洋權益爭取與海洋安全保障

強化海域主體功能區對于新時代下國家戰略物資運輸能力與國土權益保障能力的提升。在現有的平衡自然環境與經濟開發的海洋全域功能區劃框架下,根據海域的地理環境特征、權屬關系、資源稟賦、環境承載力、氣候條件、戰略重要性等前提條件,積極爭取關鍵海島、關鍵海域的“剩余權利”,加強南海航線等關鍵性運輸通道的安全性、穩定性監測,進一步處理好海洋與自然環境、經濟產業、國土安全三方面的緊密聯系。具體而言,需重視遠洋運輸中的非傳統安全因素預防及治理,加強對于航運活動高風險區域的監測,為貨船出海提供實時的數據支撐與預警,防范、減少海上不安全事件發生。其次,依據現有國際海洋權益框架體系,對于關鍵性海洋劃界問題及他國非法主權主張進行和平談判,促進地區對話與合作,爭取國家海洋“剩余權利”。另外,加強區域海事合作,積極參與區域性海事巡邏、監測預警及合作框架制定,保障國家在區域海洋事務中的主動性。

(作者:王成金、何兆陽,中國科學院地理科學與資源研究所 中國科學院大學資源與環境學院。《中國科學院院刊》供稿)